WHOで危険性が勧告され、国によっては規制対象になるトランス脂肪酸。

近年、日本でもトランス脂肪酸の健康への影響が懸念されるようになり、低減に取り組む食品会社が増えてきているようです。

- トランス脂肪酸って何?

- トランス脂肪酸を含む食品って?

- どう気を付けたら良いの?

など、今回はトランス脂肪酸についてまとめてみました。

トランス脂肪酸って?「トランス」とは?

脂質の主な構成要素である「脂肪酸」ですが、二重結合を含む不飽和脂肪酸には「シス型」と「トランス型」が存在します。天然の不飽和脂肪酸のほとんどはシス型です!

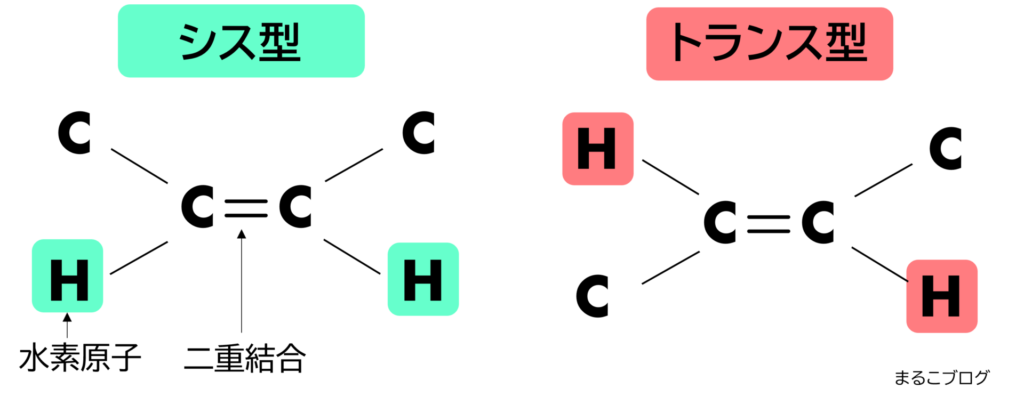

シス型・トランス型の構造の違い

「シス型」と「トランス型」の構造の違いは、『二重結合を構成する炭素に結合する水素の位置』にあります。

二重結合には4個の原子団(置換基)が結合することが出来ますが、二重結合の同じ側に同じ原子団が結合したものを「シス型」、反対側に結合したものを「トランス型」と言います。

図1のように、同じ原子=水素がシス型では2つとも同じ側にあり、トランス型では反対側(対角線上)にあります。

シス型・トランス型脂肪酸の特徴

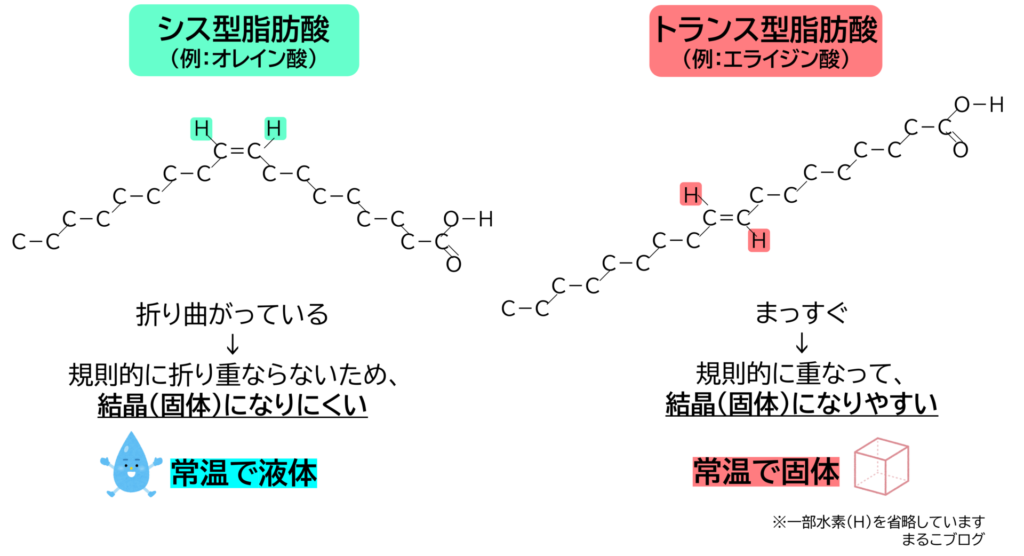

二重結合を1個だけ含むオレイン酸を例にみていきます。

図2の左はシス体(オレイン酸)、右はトランス体(エライジン酸)です。

天然のシス体は曲がっているのに対し、トランス体はまっすぐです。

シス体はその曲がった構造のために規則的に折り重ならず結晶(固体)になることが出来ないのに対して、まっすぐな構造のトランス体は規則的に重なって固体になることが出来ます。

この構造から、トランス型脂肪酸はシス型脂肪酸で構成される脂質よりも融点が高く、常温で固体として存在します。

なぜトランス脂肪酸が含まれる食品があるの?

トランス脂肪酸は、天然に食品中に含まれているものもありますが、人が口にする多くは油脂を加工・精製する工程でできたものです。

油脂の加工・精製でできるもの

①水素添加

トランス脂肪酸は、不飽和脂肪酸から飽和脂肪酸を製造する過程で副産物として生成します。

常温で液体の植物油や魚油から、半固体又は固体の油脂を製造するための加工技術のひとつに水素添加があります。

これを行うと、油中の不飽和脂肪酸の二重結合の数が減って飽和脂肪酸の割合が増え、酸化安定化が高まります。

しかし、その過程で不飽和脂肪酸の一部がトランス型の脂肪酸に変化してしまいます。

液体から固体になった脂質を一般に硬化油と言います。

トランス脂肪酸は、硬化油を使って作られるマーガリン、ショートニング、ファットスプレッド、それらを原材料に使った食べ物(パン、ケーキ、揚げ物など)に含まれます。

②高温脱臭

植物や魚からとった油を精製する工程で、好ましくない臭いを取り除くために高温処理することにより、油に含まれているシス型の不飽和脂肪酸からトランス脂肪酸ができることがあります。

そのため、サラダ油などの精製した植物油にも微量のトランス脂肪酸が含まれているものがあります。

まるこ

まるこトランス脂肪酸が注目される前は、「動物性油脂のバターに比べて、植物を原料とするマーガリンは低カロリーで健康的だ」と考えられていた頃もあったそうです。

天然に含まれるもの

天然にトランス脂肪酸が含まれる食品は、牛肉や羊肉、牛乳、乳製品などです。牛や羊などの反芻動物には、胃の中に微生物が存在し、その微生物が不飽和脂肪酸の中のシス型二重結合の一部をトランス型に変化させます。

そのため、牛肉や羊肉、牛乳、ヨーグルト、バターなどにも微量のトランス脂肪酸が含まれています。

トランス脂肪酸の健康への影響

トランス脂肪酸の危険性

摂りすぎると血中の悪玉(LDL)コレステロールを増やし、善玉(HDL)コレステロールを減らすとされ、動脈硬化性疾患(特に心血管疾患である冠動脈性心疾患)のリスクを高めると報告されています。

欧米では食品中に含まれるトランス脂肪酸の量を明示することを義務づけています。

トランス脂肪酸の摂取量はどのくらいに抑えたら良いのか

WHO/FAOでは、「トランス脂肪酸の摂取量を、総エネルギー摂取量の1%未満にする」ことを推奨しています。日本人が1日にとるエネルギー量の平均は約1,900 kcalであり、この1%に相当するトランス脂肪酸の量は約2gです。

日本の摂取状況は?トランス脂肪酸を規制しない理由

農林水産省で実施した2005~2007年度調査では、推定の日本人の1日当たりの平均的なトランス脂肪酸摂取量は、0.92~0.96g(平均総エネルギー摂取量の0.44~0.47%相当)。

食品安全委員会が2012年に公表した健康影響評価では、日本人のトランス脂肪酸の平均的な摂取量は平均総エネルギー摂取量の約0.3%と推定しています。

日本でこうした食品が現状規制されないのは、「一般的な食生活では欧米ほど摂取量が多くなく、日本人の大多数がエネルギー比1%未満であり、また、健康への影響を評価できるレベルを下回っていることから、通常の食生活では健康への影響は小さいと考えられる」とされていることが理由です。販売されている食品が安全と言われているわけではありません。

どうやらオレイン酸のトランス型であるエライジン酸の日本人の血中濃度は年齢と逆相関し、動脈硬化惹起性リポタンパク濃度(LDLコレステロール、中性脂肪、RLPコレステロール)と正相関しているとの報告があるそうです。若年層の冠動脈疾患患者でトランス脂肪酸濃度が高く、若年層の冠動脈疾患発症原因のひとつとしてトランス脂肪酸摂取量が多いことが考えられるとのこと。

日本人の平均摂取量が少ないとは言っても個人差がありそう。加工品や揚げ物、古くなった油脂類を使用した食べ物は、食べる量に気を付けたいですね…!

トランス脂肪酸はどのような食品に含まれる?

トランス脂肪酸を多く含む食品とその含有量

トランス脂肪酸を多く含む食品

〇油脂類

マーガリン、ショートニング、ファットスプレッド(ピーナッツクリームやチョコクリームなど)、マヨネーズ、コーヒーフレッシュ、ホイップクリームなど

〇脂質の多い菓子

洋菓子、菓子パン、アイスクリーム、チョコレート、ポテトチップスなど

〇加工食品

インスタント麺、缶のスープ、ハヤシ・シチュー・カレーのルウ・油を使用した冷凍食品・シリアルなど

〇ファーストフード店の揚げ物

フライドポテト、チキンナゲットなど

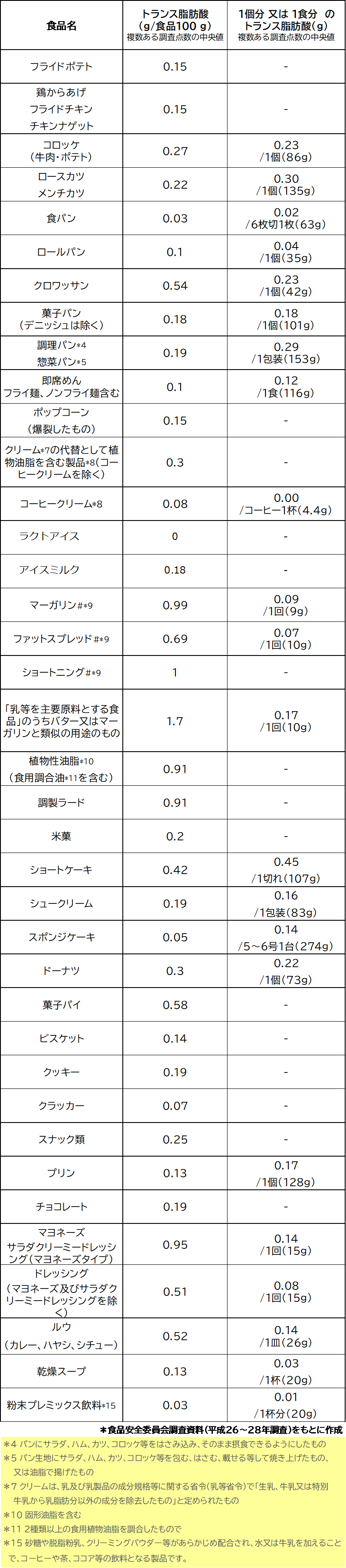

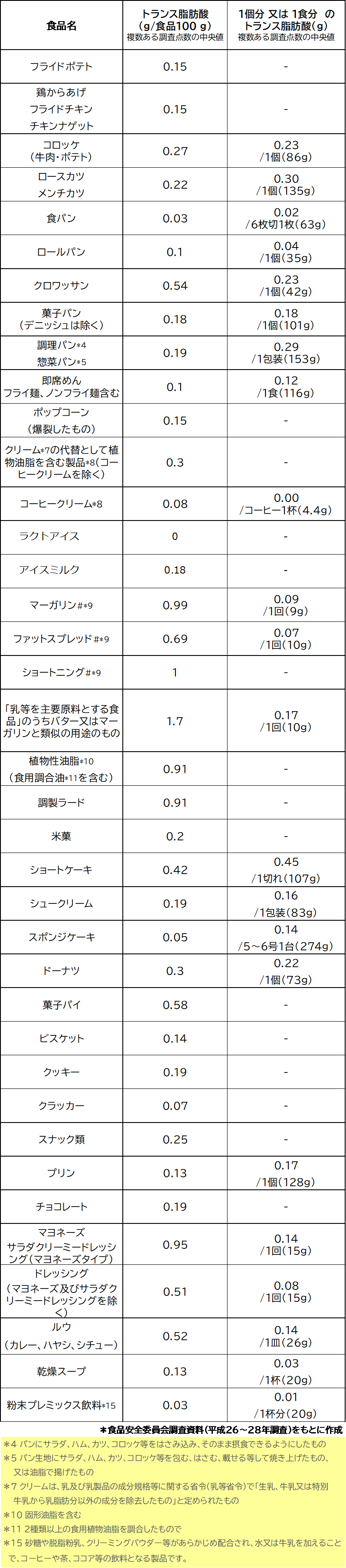

トランス脂肪酸の含有量 ※あくまで目安です!

『食品安全委員会調査資料(平成26~28年)の調査』より計算してみました。数値は調査した試料の平均ではなく中央値です。 誤差が含まれるかもしれませんが、大きな違いはないかと思います。

これからどうしたら良いの?

トランス脂肪酸の摂取を避けるため、食品を選ぶ際には原材料などにも注意して、硬化油由来の食品や加工食品を控えることが効果的だと考えられます。

食品を選ぶ際は、

- 原材料の表示をよく見て「マーガリン」や「ショートニング」等が書かれたものは購入を控える

- パッケージにトランス脂肪酸に配慮している表記があるものを選ぶ

- 脂質に偏った食べ方はしない

など、健康のために摂取量を減らしていくことが望ましいです。

日本ではトランス脂肪酸の表示義務がないため、トランス脂肪酸が何の食物に含まれるのかをしっかり覚えておくと良いですね!

まとめ

- トランス脂肪酸は、油脂を加工・精製する工程で作られる。トランス脂肪酸のほとんどは人工的に生成したもの。

- トランス脂肪酸の摂取により、動脈硬化性疾患、特に心血管疾患である冠動脈性心疾患になるリスクが高まる。

- 欧米ではトランス脂肪酸の摂取量に規制があるが、今のところ日本では規制していない。

- WHOは、トランス脂肪酸の摂取量を総エネルギー摂取量の1%未満にすることを推奨している。日本人の平均的な摂取量は0.3%程度とこの基準を大きく下回っている。

- 日本人の1日の平均エネルギー摂取量は1900kcal程度であり、1%に相当するトランス脂肪酸の量は約2g。

- 通常の生活をしていてトランス脂肪酸の摂取は避けられないので、食品を選ぶ時に原材料表示を確認する、脂質に偏った食べた方はしないなどにより、摂取量をなるべく控えるように努力することが望ましい。

参考資料

✓農林水産省ホームページ

1)すぐにわかるトランス脂肪酸:農林水産省 (maff.go.jp)

2) 食品中の脂質とトランス脂肪酸濃度:農林水産省 (maff.go.jp)

✓厚生労働省ホームページ

✓おすすめ本

コメント