今回のテーマは、「輸液のきほん」第1回目です。

内容が濃いので数回に分けて発信したいと思います。

輸液を知れば、患者の病態や治療の方針を把握できたり、攻めの静脈栄養プランをDrへ提案したりできるかも!

今回は輸液の種類や体液、浸透圧など、輸液を理解するうえで基本中の基本の内容です。

それでは、さっそく始めていきます!

そもそも輸液はなぜ必要?

輸液する目的は主に4つあります。

①体液の管理

- 水・電解質の補給

- 循環血漿量の維持

- 酸・塩基平衡異常の是正

②栄養の補給

- エネルギー源の補給

- 体構成成分の補給

- ビタミン・微量元素の補給

③治療のための薬剤の投与

④血管の確保

- 薬剤投与ルートの確保

ちなみに輸液と注射の違いは、一般的に注入量の違いです。注入量が50mL以上を輸液、50mL未満を注射と呼んでいます。一定のスピードで多くの水分や必要成分を補給するためには輸液が必要です!

まるこ

まるこちなみに輸液と注射の違いは、一般的に注入量の違いです。注入量が50mL以上を輸液、50mL未満を注射と呼んでいます。一定のスピードで多くの水分や必要成分を補給するためには輸液が必要です!

輸液製剤の原則!「血漿浸透圧」が重要!

輸液の原則とは、投与する輸液の浸透圧は、体液(血漿)の浸透圧と等しくすること。これ、とても重要です!

輸液は、血管に穿刺して投与することになるので、まず先に血漿(血液)に入ります。

ヒトの血漿浸透圧は、285±5mOsm/L。

まずはこの血漿浸透圧に合わせることが基本となります。

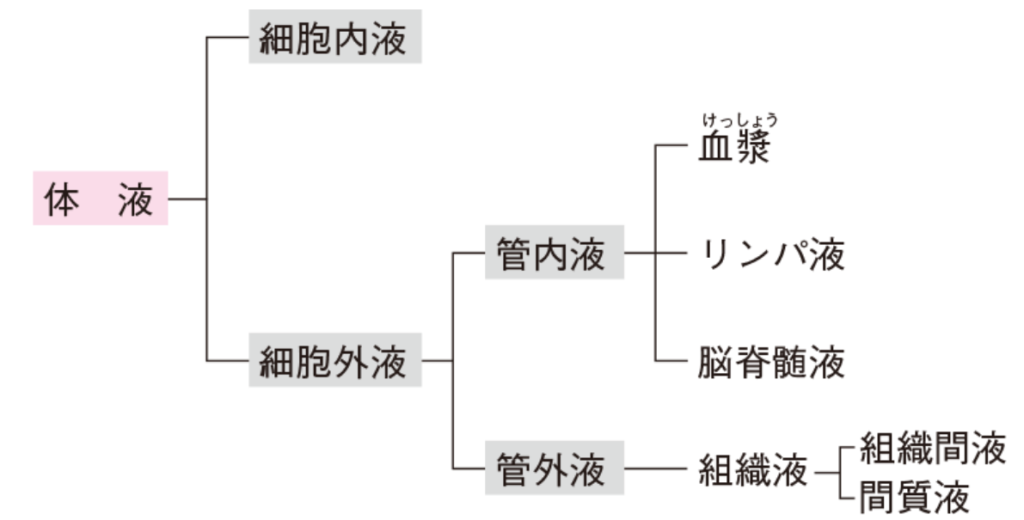

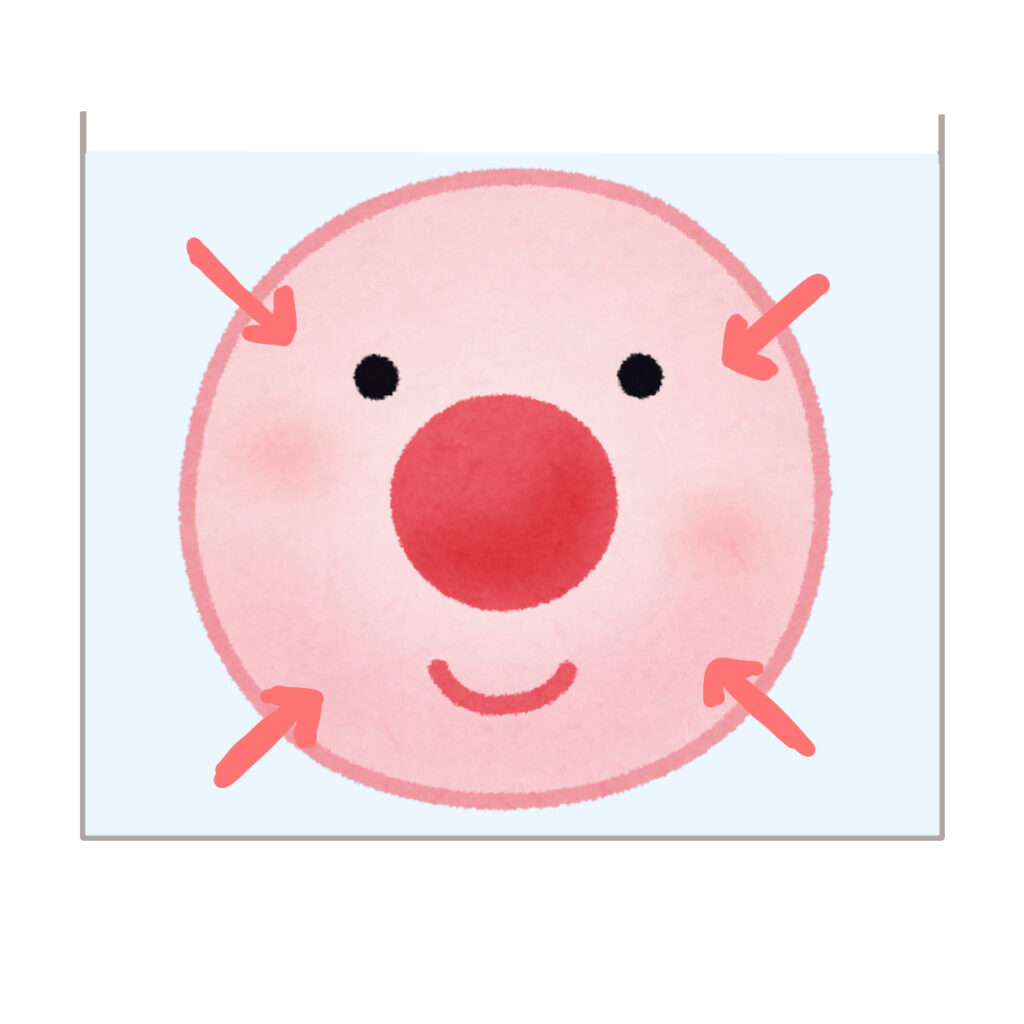

ちなみに「体液」とは生体内にある液体成分の総称。細胞内液・細胞外液に大別することができます。

輸液製剤の分類

輸液製剤の主な4分類

輸液製剤はつぎの4つに大別できます。

①水分輸液製剤

主に水分補給のために投与するもの。代表的なものが5%ブドウ糖液。1Lの水にブドウ糖が50g溶け込んでいます。

5%ブドウ糖液

②電解質輸液製剤 ☜ 特に重要!

医療現場でよく使用するもの。水分と電解質補給のために投与します。浸透圧ではなく、電解質濃度の違いにより「等張」か「低張」かの2種類に分けられます。等張電解質か低張電解質かの違いで、体内に補給される場所が変わります。詳しくは「輸液のきほん②」の記事で解説しています!

等張電解質輸液

(細胞外液補充液)

- 生理食塩水

- リンゲル液

- 乳酸リンゲル液

- 酢酸リンゲル液

- 重炭酸リンゲル液 など

低張電解質輸液

(維持液類)

- 1号液(開始液)

- 2号液(脱水補給液)

- 3号液(維持液)

- 4号液(術後回復液)

③栄養輸液製剤

口から食事を十分食べられない時に、エネルギー、蛋白質(アミノ酸)、脂質、微量栄養を投与するもの。

高カロリー輸液

アミノ酸輸液

脂肪乳剤

④膠質液(血漿増量剤)

膠質浸透圧を上げ「血管内(血漿)の補充」をするもの。循環血漿量を増加させて、出血・ショック・手術時などでの血圧維持に用いられる。循環維持や浮腫改善に必要な場合に使用。

膠質液を大量に輸液すると腎不全や凝固異常を引き起こすことがあります。

- アルブミン製剤

- 血漿蛋白製剤 など

ちなみに血漿増量剤には膠質液以外に、浸透圧輸液剤があります。細胞外でグリセオールやマンニトールが浸透圧物質として作用し、水とNaの再吸収を抑制する利尿薬です。脳浮腫や脳圧/眼圧亢進の治療に使われます。

浸透圧による分類(低張・等張・高張)

先にお伝えした通り、体液(血漿)の浸透圧(晶質浸透圧)は「285±5mOsm/L」。

この血漿の浸透圧を基準として、輸液は低張液・等張液・高張液に分けられます。

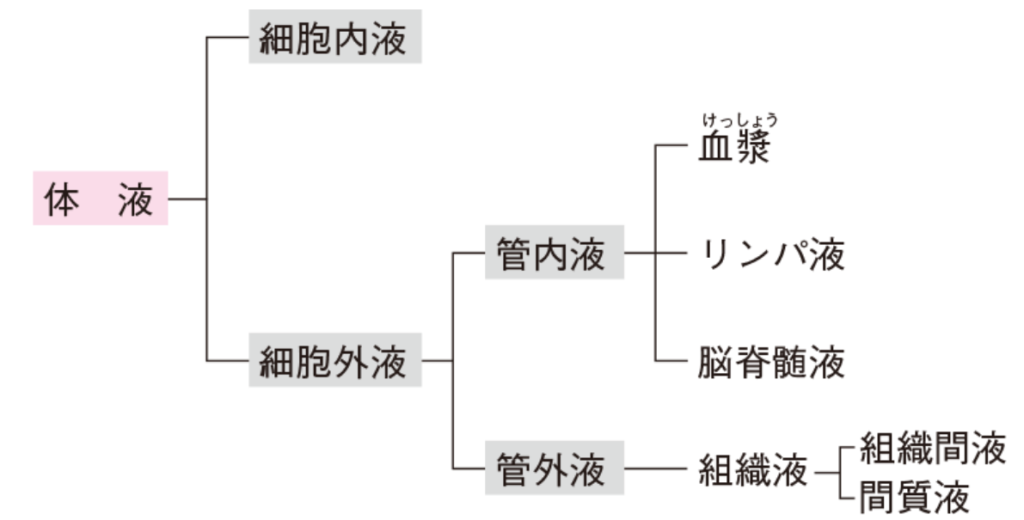

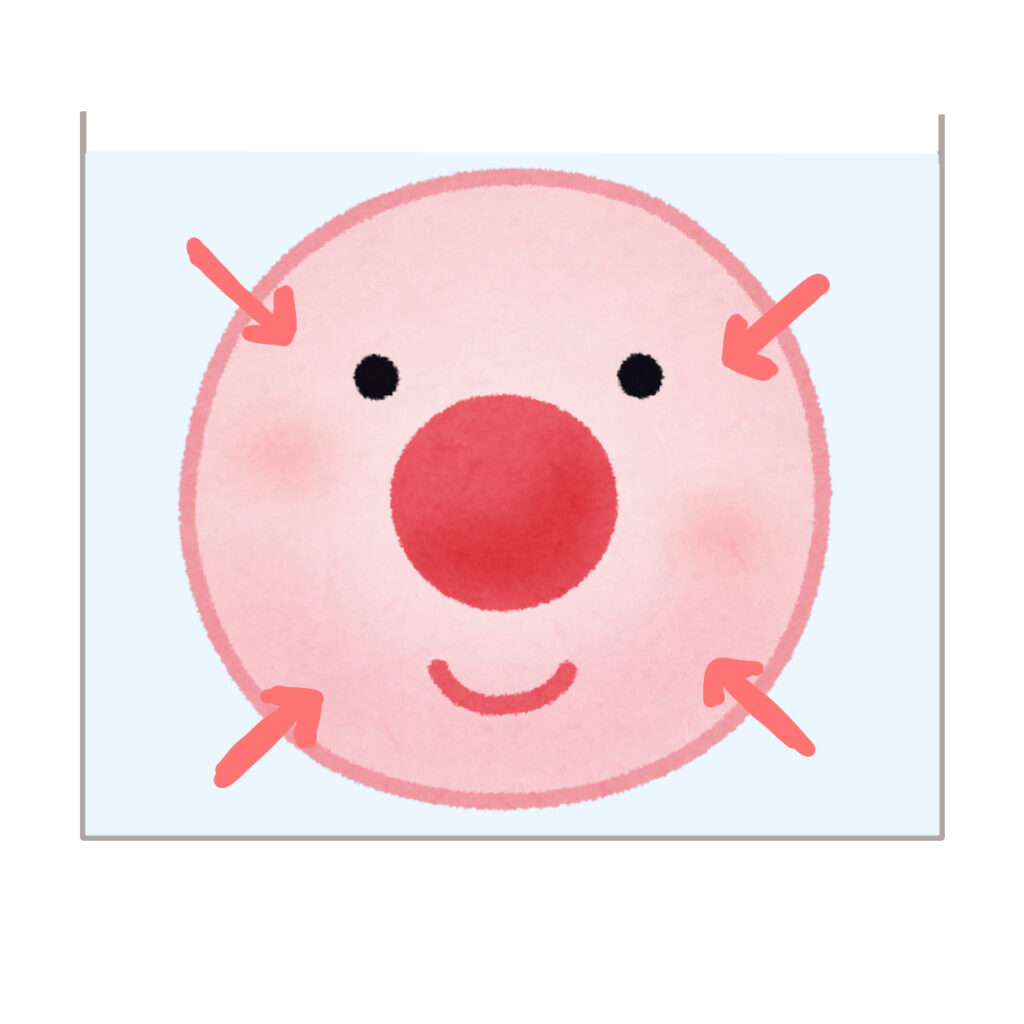

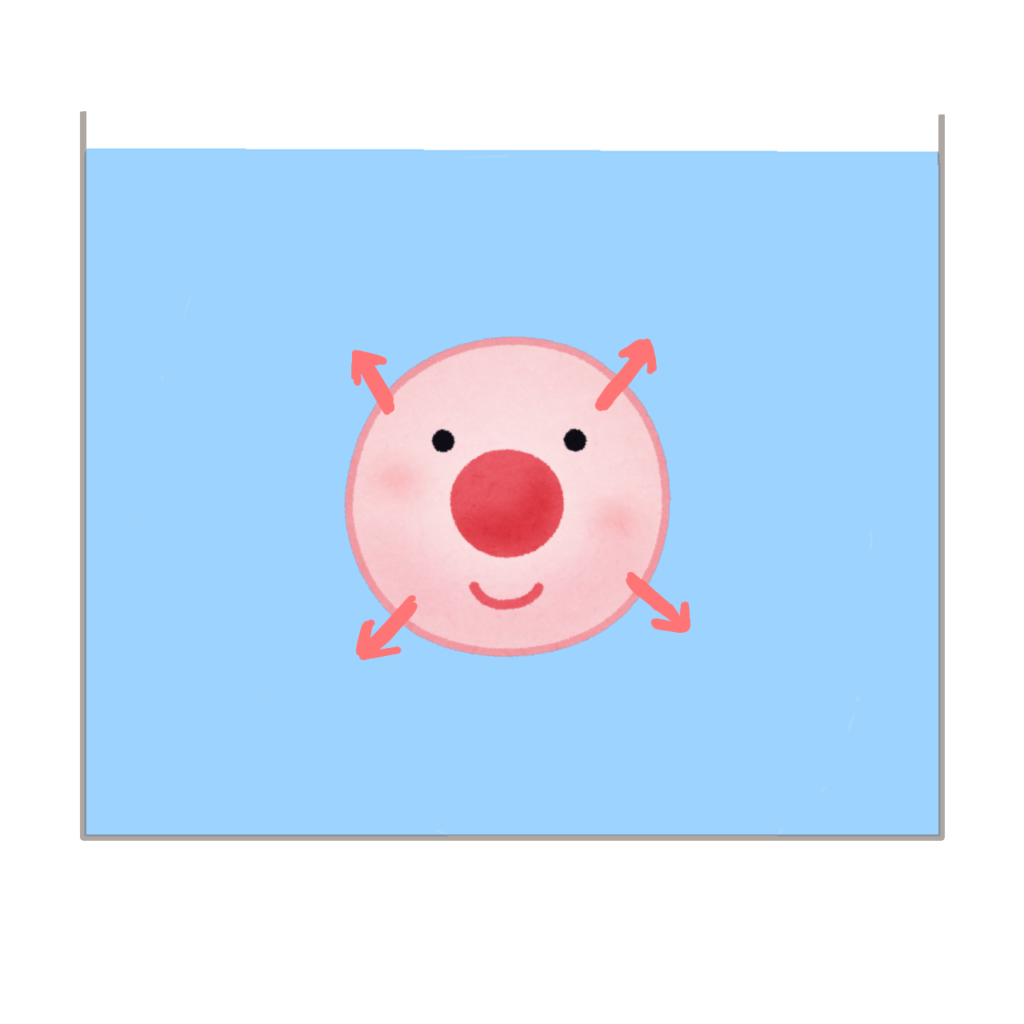

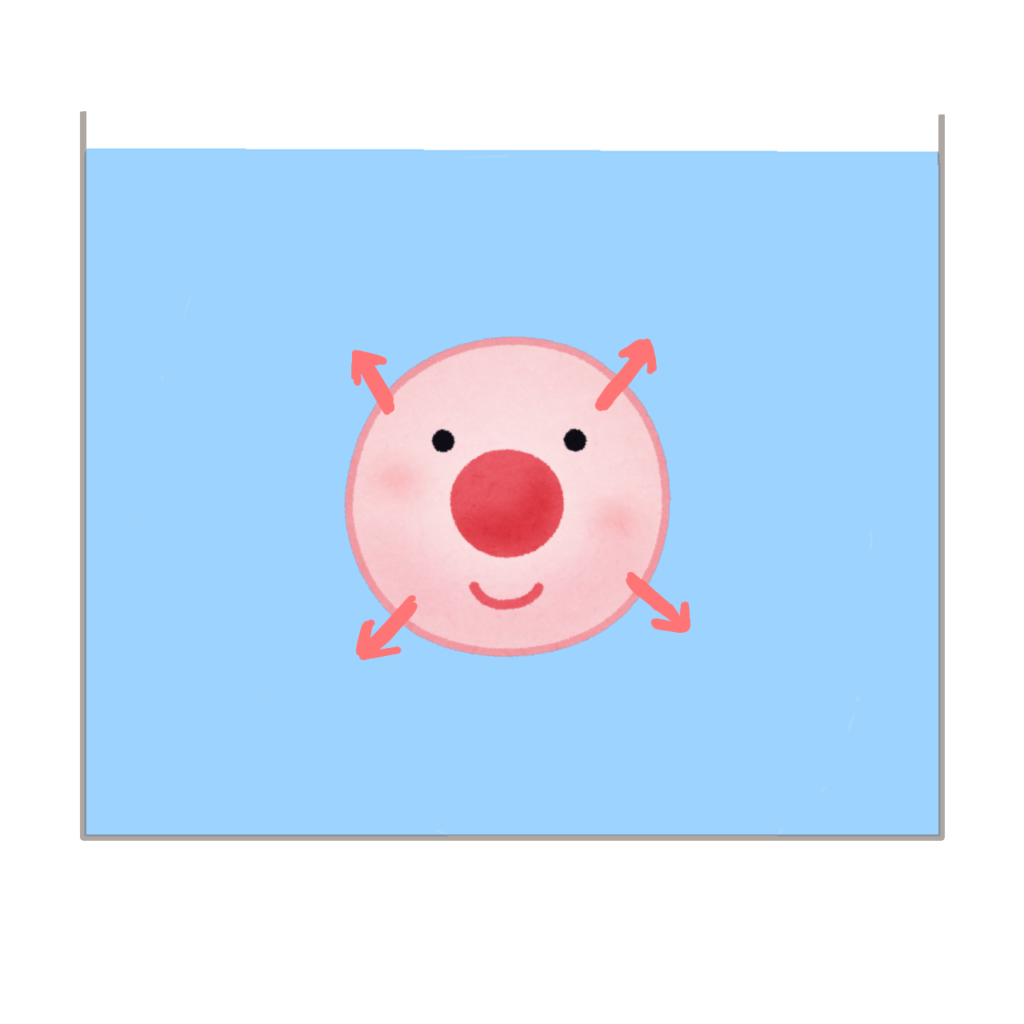

低張液

- 血漿浸透圧より低い

- 細胞内に水分が入る(細胞が大きくなる)

- 細胞内を含む体全体に水分を補給できる

例)蒸留水

等張液

- 血漿浸透圧にほぼ等しい

- 細胞内外で水が出入りする量が一定(細胞の大きさは変わらない)

例)生理食塩水

乳酸リンゲル液

5%ブドウ糖液

高張液

- 血漿浸透圧よりも高い

- 細胞内から水分が出る(細胞が小さくなる)

例)10%食塩液

20%ブドウ糖液

10%アミノ酸液

3種類中、医療現場ではよく使われるのが、血漿浸透圧にほぼ等しい輸液である「等張液」です。

ここで注意したいのが、電解質輸液製剤である低張電解質輸液は、ここでいう低張液ではない!ということ。「低張電解質輸液≠低張液」です。電解質濃度は血漿よりも低張ですが、低張の電解質輸液にブドウ糖(5%ブドウ糖液)を加えることで等張液に調整してあります。

このブドウ糖は、体の中に入るとすみやかにエネルギーとして代謝されるため、5%ブドウ糖液分は純粋な水分として考えることができます。電解質輸液に関して詳しくは「輸液のきほん②」の記事で解説しています!

体液のきほん

体液分布とIN-OUTバランス

成人の体液は、体重の約60%。

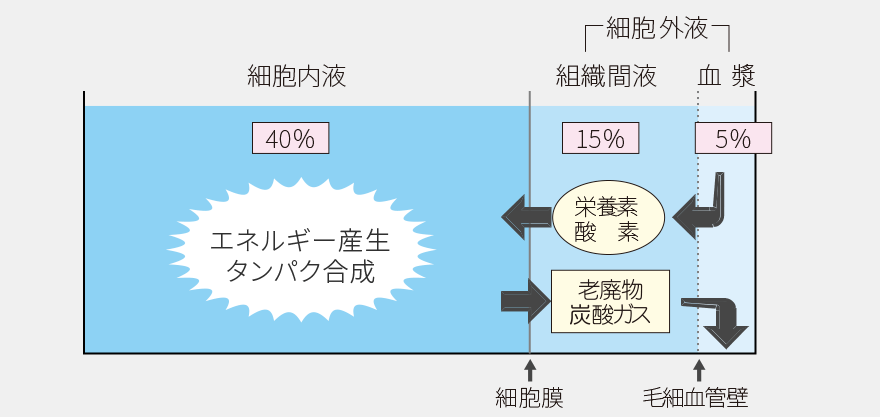

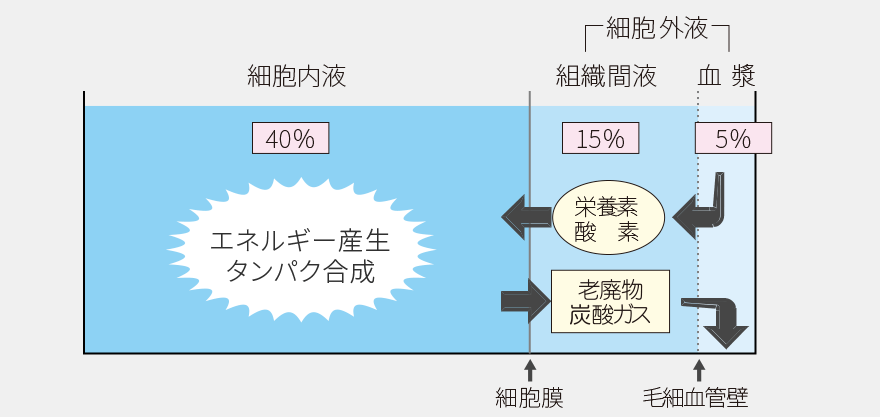

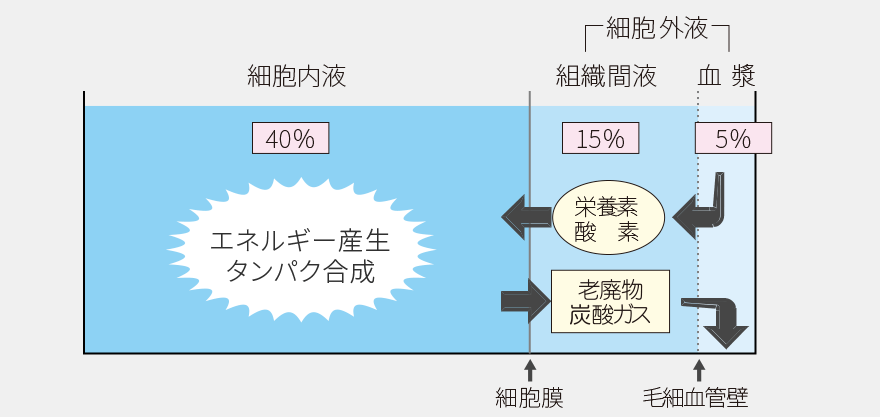

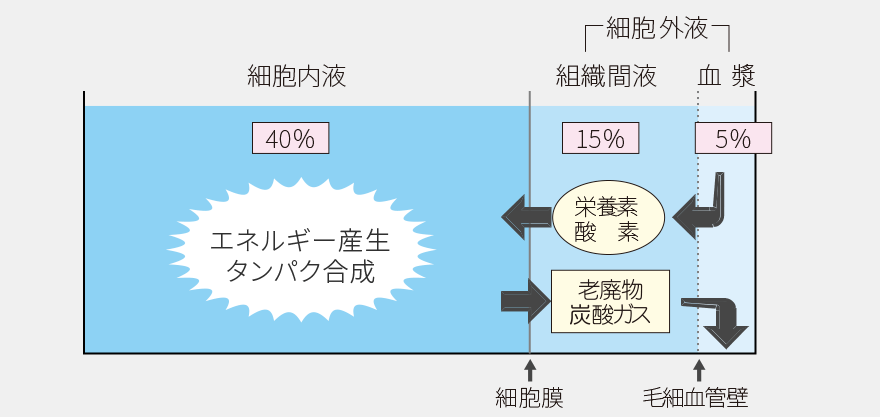

体液60%のうち、40%は細胞内、20%は細胞外(うち組織間液15%、血漿5%)に存在しており、水や電解質、非電解質であるブドウ糖、蛋白質、尿素などからできています。

水は、栄養素や酸素、老廃物、炭酸ガスを溶かす溶媒になり、これらを全身へ運搬しています。

体に異常がない場合、体内水分のIN-OUTバランスはこんな感じです。

| 摂取水分量(IN) | 排泄水分量(OUT) |

|---|---|

| 経口摂取 1800mL 代謝水 300mL | 尿 1300mL 便 100mL 不感蒸泄 700mL |

| 合計 2100mL | 合計 2100mL |

1日に約2Lの水が体内に入って排出されていると覚えましょう!

「輸液のきほん②」記事中の維持輸液の説明でも登場しますが、この2Lが大切な目安になります。

体液中の電解質

体液の構成成分である電解質。実は水は、電解質と一緒でないと体内に留まることができません。水だけでは細胞内と細胞外の移動もできないのです。そう考えると電解質って超重要!

体液中の電解質は、多すぎても少なすぎても細胞や臓器の働きに異常をもたらします。人の体は、恒常性を維持するために電解質のIN-OUTのバランスが±0になるように調節しています。

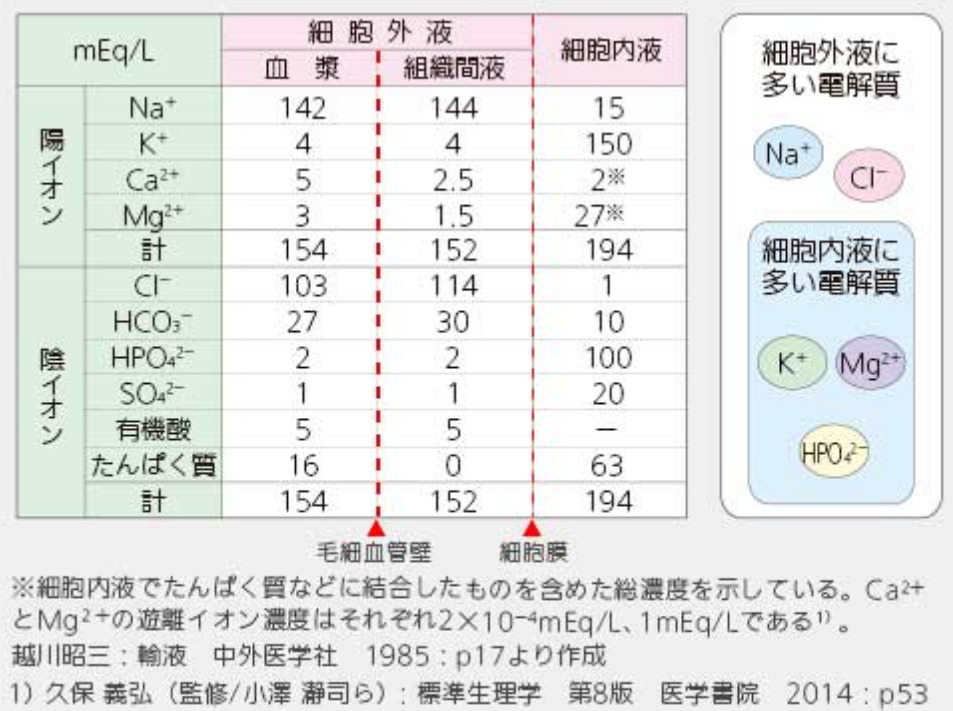

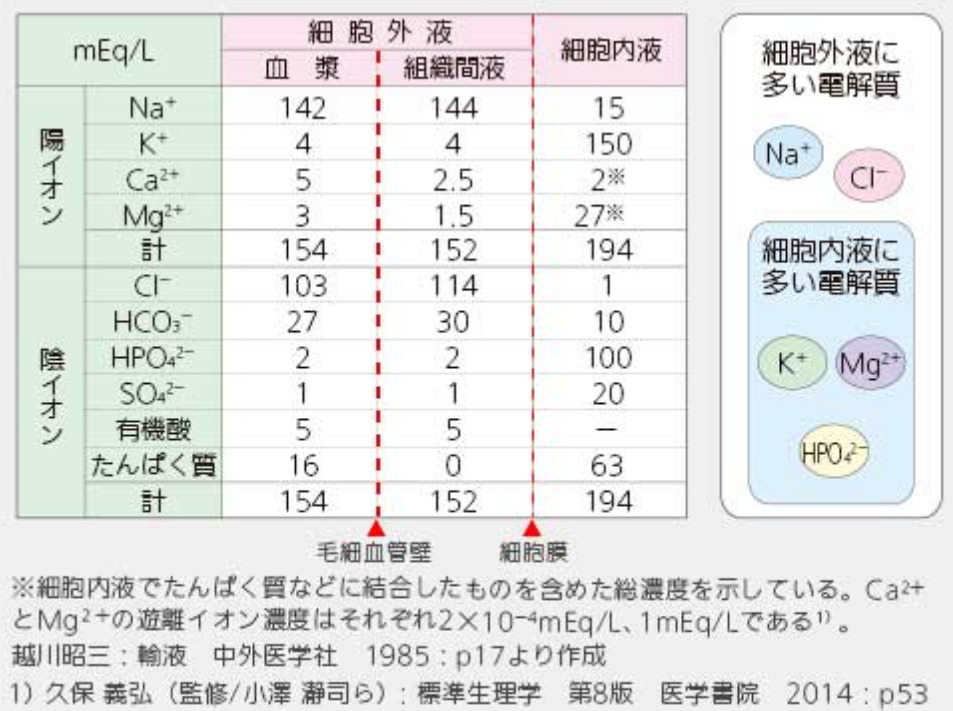

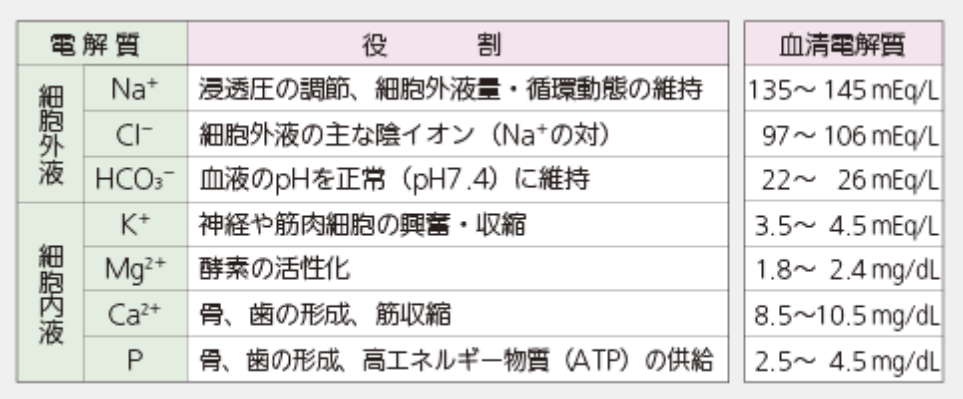

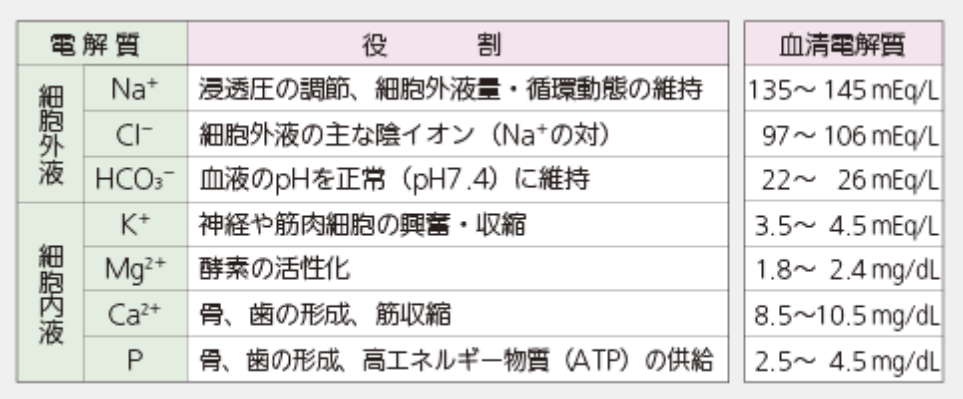

体液の電解質分布と、電解質の役割は以下のとおり。

細胞内と細胞外でこんなにも組成が違います。

Naは約55%が細胞外に存在し、体液浸透圧の調節および細胞外液量の維持に最も重要な働きをしています。Naの濃度に応じて細胞外液量を変化させます。

1日必要量はNa+として60~100mEq(食塩量4~6g)といわれます。

Kは、約90%が細胞内に存在し、細胞外液中には約2%しか存在しません。このため、血清K値だけから体内のK値を推測することはできません。

1日必要量はK+として約40mEq(K重量で約1600mg)必要で、これはKClとしては3gに相当します。

血漿のNa+は142mEq/L。陽イオン濃度は合計で154mEq/Lで、これは0.9%の食塩水(生理食塩水)と同じ値です。

この数値、覚えておくとのちのち便利です。

膠質浸透圧と晶質浸透圧

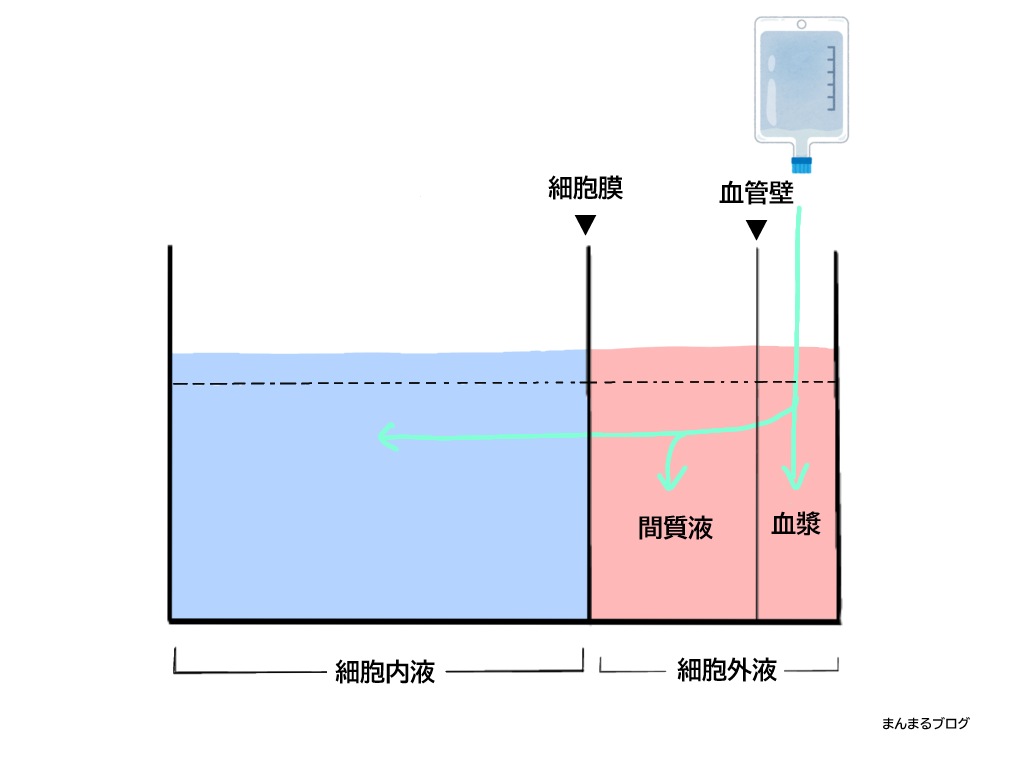

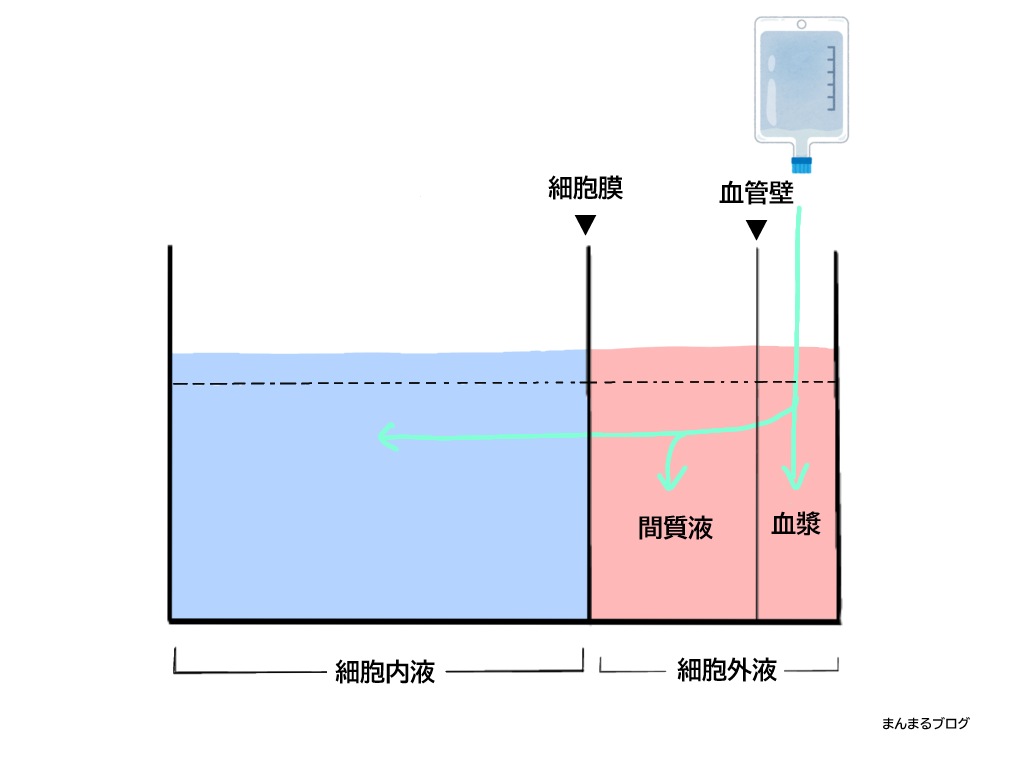

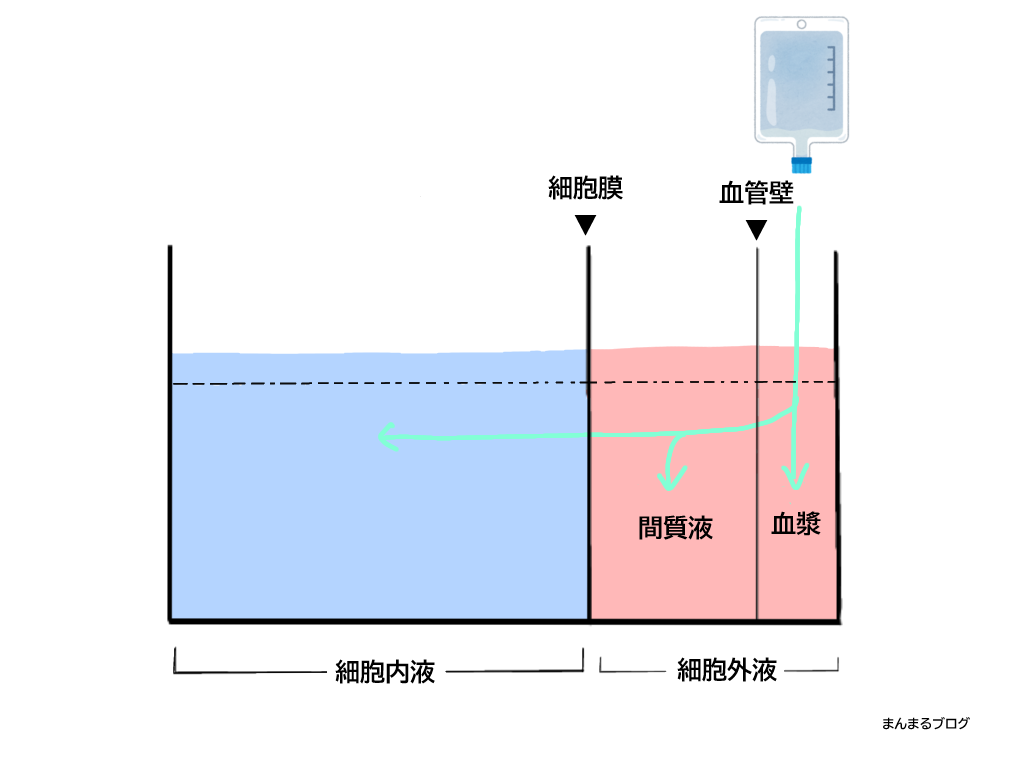

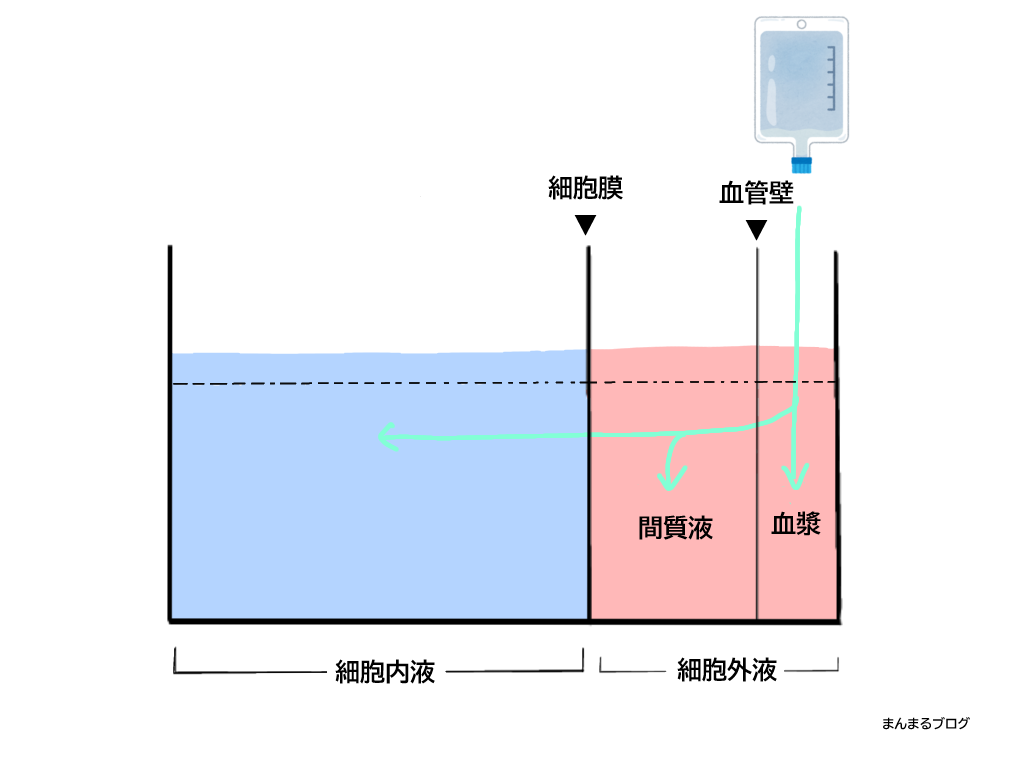

細胞内外で異なる電解質の組成が保たれているのは、細胞を仕切る細胞膜が半透膜となっていて、電解質などの物質の出入りをコントロールしているからです!(↓の図)

同じように、細胞外液を隔てている毛細血管壁も高分子物質であるアルブミンなどの血漿タンパクなどを通しません。(↑の図)

細胞膜で仕切ることでうまれる細胞内・外の浸透圧を「晶質浸透圧」

毛細血管壁で仕切ることでうまれる血管内・外の浸透圧を「膠質浸透圧」といいます。

| 晶質浸透圧 | 膠質浸透圧 | |

|---|---|---|

| NaやKなどの小分子物質によって生じる浸透圧 | 主に血漿中のアルブミンの濃度によって生じる浸透圧 | |

| 作用する箇所 | 細胞内液と細胞外液の間 | 血漿や組織間液 |

| 溶質 | 電解質、糖質、アミノ酸 | 血漿蛋白 |

| 正常値 | 285±5mOsm/kgH2O | 約1.3mOsm/kgH2O=25mmHg |

膠質浸透圧は晶質浸透圧の1/200程度…!体内ではNaとKのバランスを保つことがとても重要です!

輸液の分布

適時適切な輸液製剤を選択するためには、①電解質からみた分類、②栄養成分からみた分類を理解する必要があります。

ここで投与した輸液製剤が、生体内でどの場所(血管内・組織間・細胞内)に分布するのか、代表的なものをご紹介します。

電解質濃度(晶質浸透圧)や膠質濃度(膠質浸透圧)によって決まると考えてよいと思います!

①電解質からみた分類は「輸液のきほん②」、②栄養成分からみた分類は「栄養のきほん③」で詳しく解説します。

水分輸液製剤

▶5%ブドウ糖液の場合…

非電解質のブドウ糖液は、細胞内外に均等に移動します。5%濃度のブドウ糖は生体内ですみやかにエネルギーとして代謝されますので、純粋な水として細胞内と細胞外を行き来できます。

電解質輸液製剤

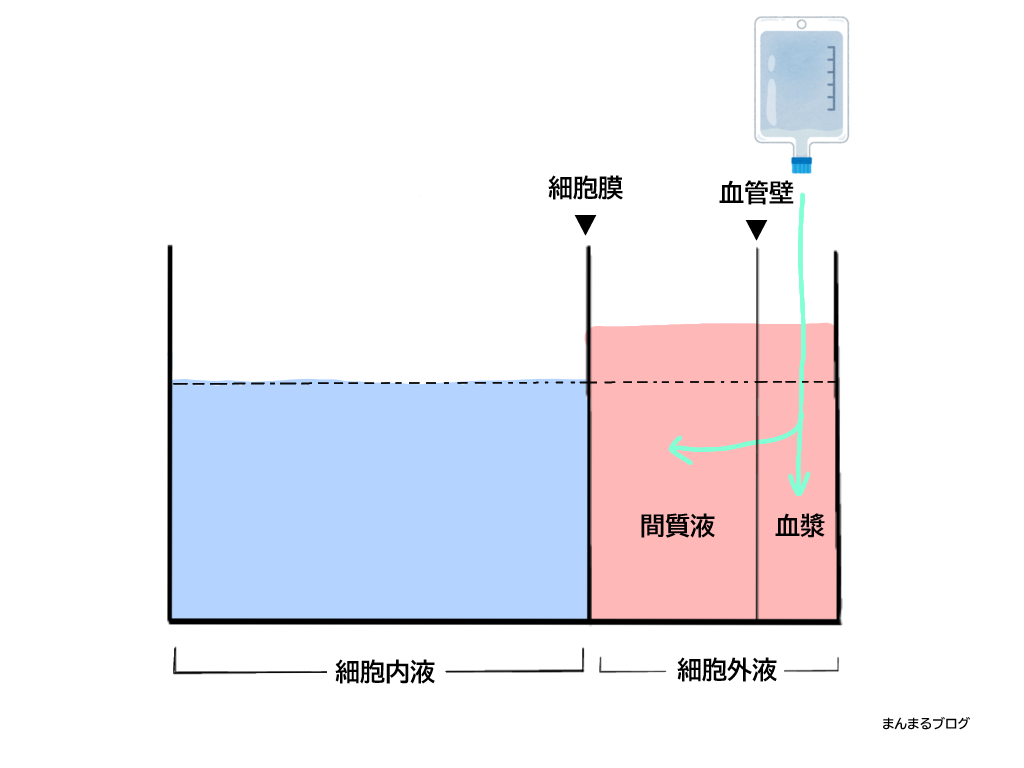

▶等張電解質輸液(細胞外液補充液)の場合…

輸液のNa+濃度は、血漿のNa+濃度(142mEq/L)と近い組成になっています。そのため、投与後は細胞外液のみ増加します。

- 生理食塩水

- リンゲル液

- 乳酸リンゲル液

- 酢酸リンゲル液

- 重炭酸リンゲル液 など

▶低張電解質輸液(維持液類)の場合…

1号液~4号液で電解質濃度が異なるため、それぞれ細胞内・外で分布する体液の量は異なりますが、体液全体が増加します。

- 1号液(開始液)

- 2号液(脱水補給液)

- 3号液(維持液)

- 4号液(術後回復液)

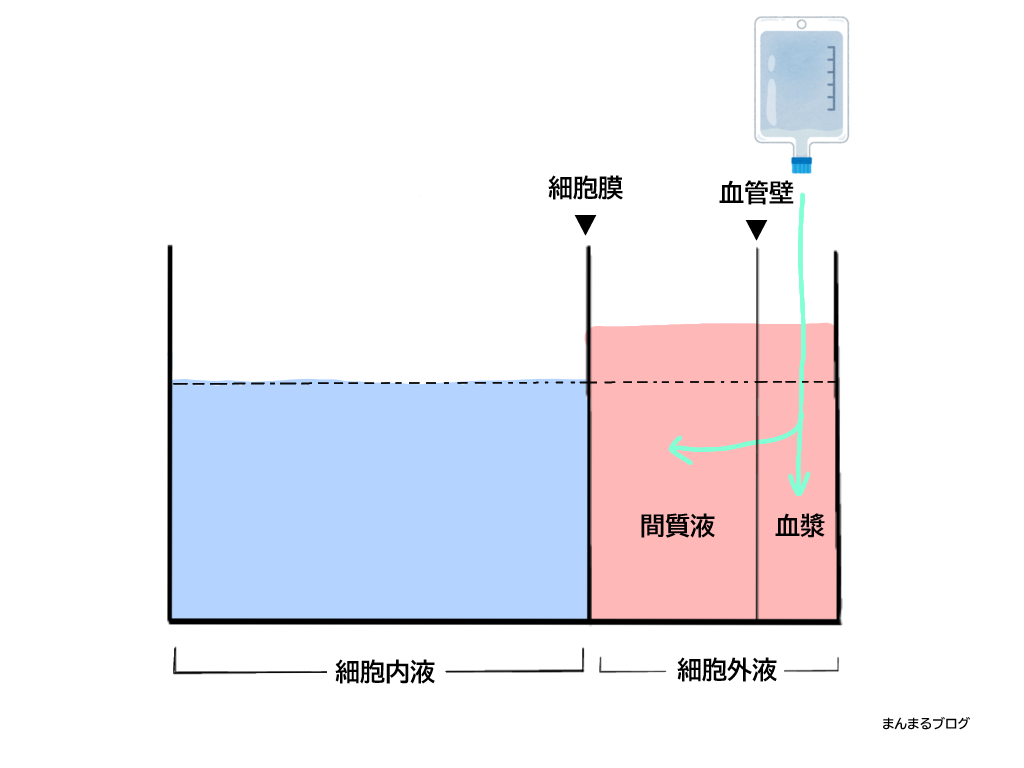

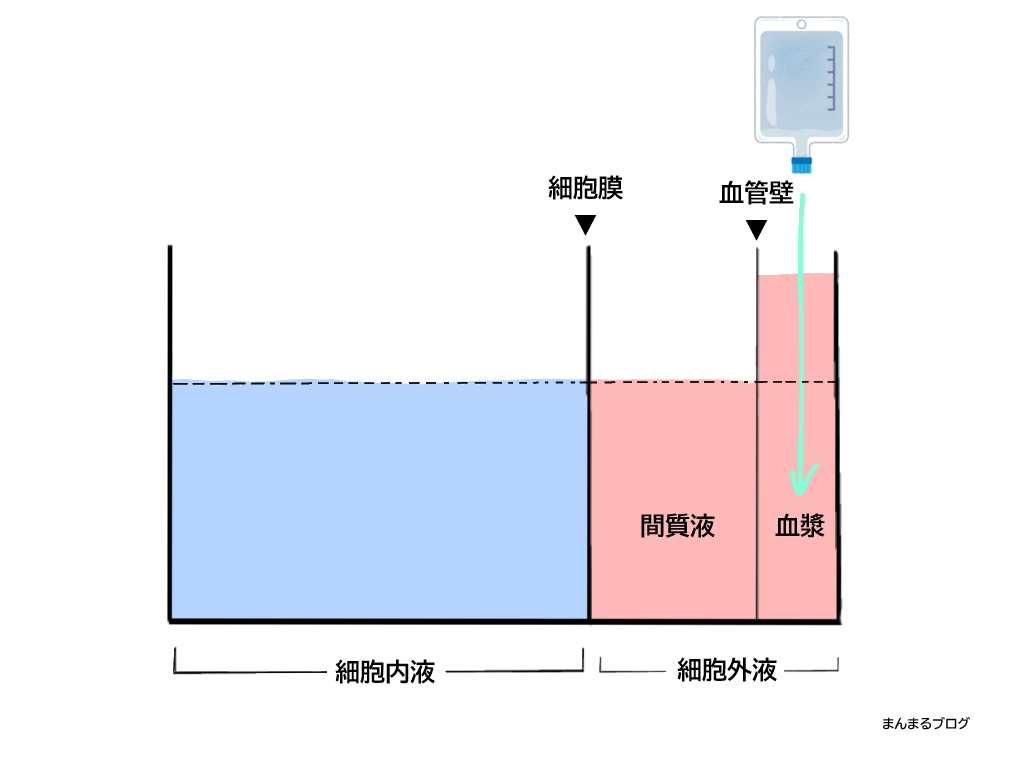

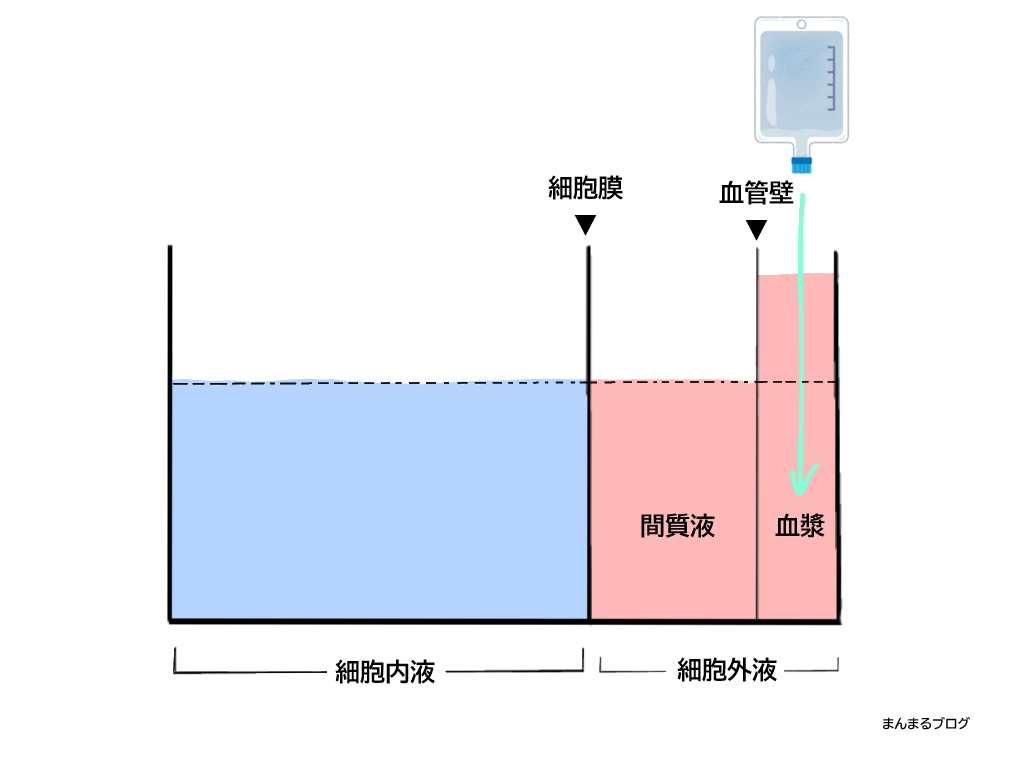

膠質液(血漿増量剤)

膠質浸透圧により、血漿液の量だけ増加します。

蒸留水を血管に投与するとどうなるの?

留水のような低張液を投与すると、細胞膜を通して水が血球の中に入って血球が膨らみ、最終的に膜が破裂してしまいます。この現象を溶血と呼びます。

長くなったので今回はここまで。

電解質輸液製剤、栄養輸液製剤、輸液の投与管理(投与速度など)についてはまた別の回でお話しします!

一緒に静脈栄養に強くなりましょ~!

参考にさせていただきました。

私は書籍、HPで勉強しました!

2)輸液の基本と根拠(ナツメ社)

3)レジデントのための食事・栄養療法ガイド(日本医事新報社)

コメント